LCR est un liquide baignant le système nerveux central (SNC)

Son analyse est une double urgence : analytique et diagnostique

Dans divers contextes cliniques, son exploration participe au diagnostic positif, au diagnostic différentiel et à la prise en charge rapide des patients.

Diverses analyses effectuées : cytologique, biochimique, bactériologique et immunologique.

C’est un prélèvement précieux qui nécessite une collaboration étroite clinicien-biologiste et un rendu des résultats (même partiels) aussi rapidement que possible.

1. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

2.ANALYSE BIOCHIMIQUE DU LCR

2.1. La phase pré-analytique (Prélèvement)

La ponction lombaire est acte médical urgent

Il faut écarter toute contre indication qui sont:

- HTIC ( hypertension intra crânienne): prélèvement doit être fait après un examen de fond d’œil

- Trouble de la coagulation: faire un bilan d’hémostase au préalable.

- Infection du site de prélèvement

Site du prélèvement : cul de sac dural L4-L5 ou L5-S1

Recueillir 5 à 10 ml de LCR

Habituellement dans 3 tubes stériles successifs pour permettre de différencier entre une hémorragie méningée et un prélèvement hémorragique cela est très important:

- Un tube est destiné à l’analyse cytobactériologique

- Un tube est destiné à la biochimie

- Un autre tube pour d’éventuels examens complémentaires (sérologie, EPP….)

2.2. La phase analytique

Macroscopie

L’aspect du LCR doit être soigneusement noté :

- « Eau de roche » quand le liquide est clair

- Hémorragique : en cas d’une ponction lombaire traumatique, l’hémorragie n’intéresse que le premier tube ; par contre si c’est une hémorragie méningée, le sang est retrouvé sur les 3 tubes

- Xanthochromique (coloration jaune) en cas d’hémorragie méningée ancienne ou en cas d’augmentation de la concentration en protéines

- Trouble : en cas de méningite bactérienne

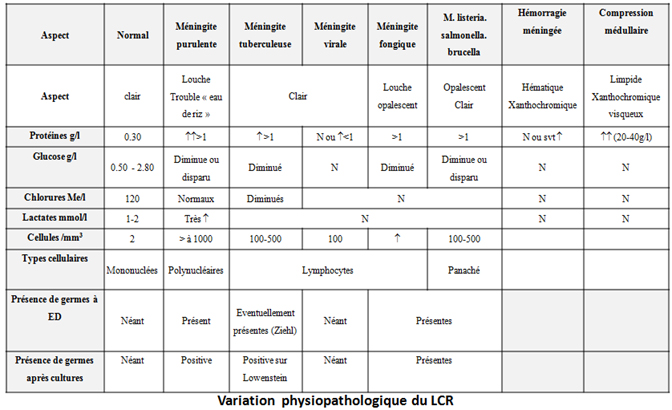

Paramètres déterminés systématiquement dans LCR

A. Protéinorachie:

Les protéines du LCR ont un double origine :

- Protéines plasmatiques ayant franchi la barrière hémato-méningée par filtration passive (80%) constitué d’Albumine et d’immunoglobulines (IgG en particulier)

- Protéines synthétisées in situ (20%) constitués de préalbumine

L’intérêt du dosage de ces protéines est d’évaluer l’intégrité de la BHE ( barrière hémato-encéphalique), de déceler une réaction immune à l’intérieur du SNC ou de déceler une maladie dégénérative du SNC.

Techniques de dosage :

Dosage par des méthodes colorimétriques+++

- Rouge de pyrogallol (RP)

la technique de dosage consiste à mesurer à une longueur d’onde de 600nm l’intensité du composé que forme le RP-molybdate, en milieu acide avec les groupements aminés des protéines

L’ajout de SDS (Dodecyl Sulfate de Sodium) permet la stabilisation de la réaction.

Cette technique est Automatisable ; domaine de mesure : 0.05 – 4g/l au-delà il faut diluer

Interférences : avec de gélatine et de l’hémoglobine

- Méthode de Lowry

Consiste à une combinaison entre le réactif de Biuret(1) et le réactif de Folin à base de phosphomolybdate et phosphotungstate (2)

le mélange réagit avec les tyrosines et tryptophanes pour donner une coloration bleue qui s’ajoute à celle de Biuret

Absorption maximale à 600nm avec une zone de linéarité étroite

Interférences : avec les acides aminés , saccharose, détergents….

- Bleu de Coomasie (BC)

Les protéines se colorent de façon proportionnelle avec BC pour former un complexe coloré dont l’intensité est mesurée à 610 nm

L’inconvénient est que cette technique n’est pas automatisable et nécessite un prétraitement par l’acide et une centrifugation

Dosage par des méthodes turbidimétriques

c’est la technique la plus utilisée au laboratoire consiste à une dénaturation des protéines par le chlorure de benzethonium Formation d’une fine suspension Quantification par turbidimétrie à 404 nm

Valeurs usuelles :

Diffèrent selon la technique utilisée et avec l’âge :

Nouveau-né : 0,4 – 1,2 g/l

1 mois : 0,2 – 0,8 g/l

Adulte : 0,15 – 0,45 g/l (moyenne : 0,4 g/l)

Variations pathologiques:

Hyperprotéinorachies :

Transsudations AVC, PRN aigues et chroniques, blocages médullaires (malformation, processus expansif).

syndromes dysmétaboliques et endocriniens Pathologies infectieuses :

méningites bactériennes, méningites tuberculeuses, abcès cérébral, neuro-syphilis, neuro-lyme ou borréliose..

Pathologies inflammatoires :

La sclérose en plaque (SEP), maladies auto-immunes (lupus, Behcet..)

B. Glycorachie :

Le glucose traverse la BHE par une simple diffusion ce passage dépend étroitement de la glycémie plasmatique (2/3 de celle-ci)

Méthodes de dosage:

Méthodes enzymatiques sont largement les plus utilisées

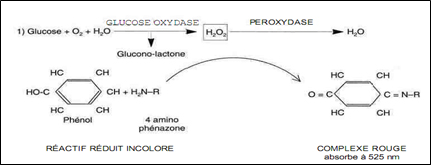

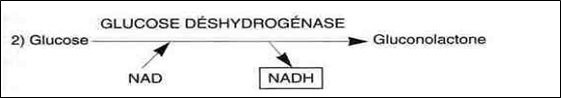

Glucose oxydase –peroxydase ++++

Schéma réactionnel par la méthode de Trinder

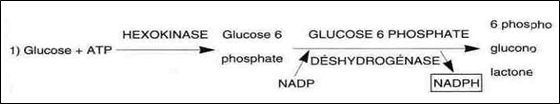

- Hexokinase : la méthode de référence

- Glucokinase :

Pour héxokinase et glucokinase : mesure à 340nm

Valeurs usuelles :

Représente environ 2/3 de la glycémie dont elle suit les variations.

Adulte à jeun : 2,8 à 4,1 mmol/l (0,5 – 0,75 g/l)

Variations pathologiques :

Elle n’est pas perturbée dans les méningites virales, parasitaires et mycosiques

Hyperglycorachie : le cas de diabète, perfusions de solutés de glucose, méningo-encéphalite

Hypoglycorachie : dans le cas des méningites bactériennes (peut atteindre 0), méningite tuberculeuse

C. Chlorurorachie :

Méthodes de dosage:

Différentes techniques: Potentiométrie , Coulométrie , Colorimétrie

Les valeurs usuelles :

Chlorurorachie : 118 à 130 mmol/l

Variations pathologiques :

Hypochlorurorachie :

à ≤ 102 mmol/l dans les méningites tuberculeuses

Diminution modérée dans d’autres méningites bactériennes

3. ANALYSE COMPLEMENTAIRE DU LCR

Concerne essentiellement l’étude immunologique du LCR.

Son but est de déterminer une éventuelle synthèse intrathécale d’immunoglobulines.

L’analyse est effectuée sur le couple LCR/SERUM prélevés dans le même jour.

Etude quantitative :

Les concentrations d’Albumine et d’Immunoglobulines sont déterminées.

Elles permettent de calculer divers indexes.

L’index d’albumine permet de juger de l’intégrité de la BHE.

Des logiciels permettent l’interprétation des résultats en tenant compte de la transsudation.

Etude qualitative

Indexes est un élément d’orientation important dans l’orientation vers la présence d’une synthèse intrathécale d’immunoglobulines.

Plusieurs études s’accordent sur le fait que ceux-ci demeurent moins performants que la recherche de bandes oligoclonales.

Plusieurs techniques sont utilisées : Nous détaillerons celle utilisée au laboratoire.

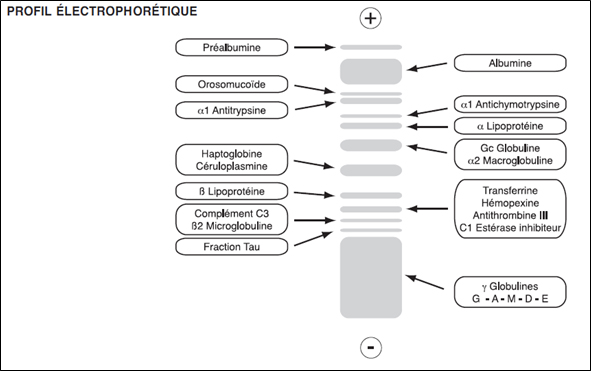

1. Electrophorèse haute résolution :

Le Principe

L’électrophorèse de zone est utilisée sur différents supports et repose sur le fractionnement des protéines en fonction de leur charge dans un tampon PH donné.

Dans la technique Hydragel 7/15HR, la composition du gel d’agarose permet le fractionnement des protéines en une dizaine de bandes chacune contenant une ou plusieurs protéines.

Elle permet une haute résolution en particulier dans la zone des Υ-globulines, l’objectif principal étant la mise en évidence des profils oligoclonaux.

Pour savoir plus sur les méthodes électrophorétique == Méthodes électrophorétiques

Indications:

- SEP +++

- Maladies neurologiques inflammatoires autres que la SEP : Méningites, Méningo-encéphalites, neuro-syphilis…

- Maladies neurologiques non inflammatoires : Céphalées, Epilepsies, Démences…

Interprétation:

L’analyse est réalisée en parallèle sur le couple LCR/SERUM prélevés le même jour.

Les critères de positivité :

La présence d’une restriction d’hétérogénéité ou, sur au moins une piste, d’au minimum 2 bandes monoclonales supplémentaires dans le LCR par rapport au sérum

Toute bande supplémentaire détectée dans la zone des gammaglobulines du LCR sans correspondance dans le sérum doit être confirmée par une Immuno-fixation afin de caractériser une synthèse intrathécale.

La confirmation immunologique est indispensable permet d’écarter l’existence dans la zone gamma globulines de protéines qui ne sont pas des Immunoglobulines (fraction, anhydrases carboniques, post gamma ou CRP).

Profil LCR normal:

La préalbumine est la fraction dont migration est la plus rapide .

L’albumine jusqu’à 75% du profil protéique.

La zone alpha-1 correspondant essentiellement à la alpha-1antitripsine.

La zone alpha-lipoprotéines.

La zone alpha-2 est très faible (les protéines de masse moléculaire élevée ne pouvant pas passer au travers de la barrière méningée)

La zone bêta : comportant la transferrine (et la zone bêta-2 : une transferrine moins sialylée)

La zone gamma : comportant essentiellement des Ig G, parfois des Ig A et des Ig M.

Interférences et limites :

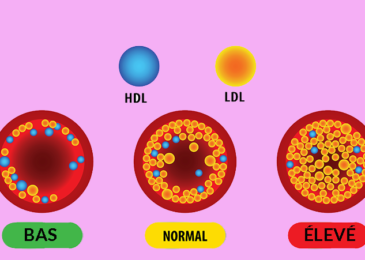

La mobilité naturelle très variable des lipoprotéines HDL et LDL allant de la zone bêta à la zone alpha-2 Peut entrainer un léger déplacement anodique de ces lipoprotéines qui deviennent plus apparentes ou qui entrainent un élargissement, voire un dédoublement de la zone alpha-2 et/ou de la zone bêta.

Selon le manuel sebia :

- Les pourcentages des fractions alpha-2 et bêta restent totalement inchangées malgré le dédoublement dû à la variation de mobilité éléctrophorétiques.

- Les échantillons décongelés peuvent donner, au point de dépôt, une trace due à la dénaturation de protéines ou de lipoprotéines. Impossibilité de traiter les échantillons au coup par coup

2. Isoéléctrofocalisation

C’est la technique de référence

- Migration des protéines réalisée dans un gel contenant un gradient de pH.

- Les protéines migrent donc jusqu’a un point auquel le pH du gel est égal au pHi de la protéine.

- Les gels sont réalisés de telle manière que la porosité soit importante. La migration des protéines est donc peu influencée par la taille ou l’encombrement stérique des protéines.

- Le gradient de pH est obtenu à l’aide d’ampholytes, des molécules amphotères ajoutées au gel au cours de sa fabrication.

- Différentes molécules sont utilisées et possèdent des pHi différents.

Autres paramètres

Acide lactique : 1 à 2 mmol/l ; augmente dans les méningites bactériennes, maladies métaboliques…)

LDH : 30 UI/L permet de différencier entre méningite bactérienne et virale

CONCLUSION

- L’analyse biochimique du LCR est une urgence analytique, diagnostique et thérapeutique absolue dans les affections du SNC et des méninges.

- Elle doit être toujours intégrée aux autres données des examens cytologique, bactériologique et immunologique

- Elle est multiparamétrique et nécessite une bonne coordination clinicien- biologiste.